私は8月20日に羽田からアメリカはフロリダ州オーランドまで旅立つことになった。2年に一度の世界で最大の展示会、Clean Showに参加するためである。しかし、今回は3年ぶりの開催である。コロナのお陰で前回開催したのは2022年、本来はヨーロッパの展示会を開催する年だったにもかかわらず開催を強行した。あのときはアトランタで行ったが会場が大クラスターを起こし、私をはじめ多くの人が感染したのを覚えている。

そして今回は3年ぶりの開催となり、ようやっと通常の開催となった。ちなみに奇数年はアメリカ、偶数年はヨーロッパと決まっているのだ。今回は社員を2名連れて一緒に旅した。羽田の出発でトラブルがあり、1時間遅れでシカゴに到着した。予定の乗り継ぎにおいては当初2時間半あった余裕が一気に1時間半になってしまった。アメリカの入国はいつも時間がかかる。これでは乗り継ぎには間に合わないだろうと思っていたがギリギリで間に合った。入国審査後はとにかく走りまくった!ターミナル5からターミナル3まで電車での移動だが、ターミナル内も走りまくってなんとか間に合ったのだ。荷物も無事にオーランドまで到着していたので全員で一安心というところだ。

オーランドは私のもう一つの故郷である。私が昔、プロゴルファーを目指した事は多くの人が知るところだと思うが、初めて聞いた方のために説明しておく。私は青山学院大学を卒業してから親に懇願してプロゴルファーへの道を目指した。当時の父親は全然聞く耳を持たなかったが、現在のSankoshaの社長である兄が「一人くらいこういう夢を追うことを家族が支えてもいいじゃない?」と進言してくれたことで成り立った経緯がある。結果として兄には今でも頭は上がらないのであるが…。そしてその当時の活動拠点としたところがオーランドであり、今回の展示会の会場になったわけだから気持ちは自然と高ぶる。到着して荷物を無事に受け取ってからタクシーに乗ってホテルまで移動する。しかし、どうも雰囲気が違う。町並みが変わっている。最後に訪問したのが2017年だったので8年ぶりの訪問だ。やはりちょっと来ないとすぐに町は変わるのだな、と思いながら眺めていた。

翌日に展示会場を訪問した。まだまだやることは山程あるような状況だったが相当進んでいる。ちなみに我々のブースは全体で8番目に大きなブースとなった。ドライクリーニング部門では最大のブースになった。1993年にSankosha USAをスタートして32年、業界の誰もがSankoshaが一番になるとは思っていなかっただろう。しかし、現在は全ての人がこのブランドが一番であるべきだ、と思っている。自分でも時々感慨にふけることがよくある。どうしてこのアメリカという国で我々のブランドがここまで躍進したのだろうか?と。ちなみにアメリカの競合であるUnipressは我々の半分程度のブースしかない。展示会とは業界の縮図みたいなものだ。ブースサイズはその会社の業界内の大きさを表す。そういう意味では我々はかなりのシェアを占めていると言えるのだ。改めて多くのクリーニング店に愛用してもらっていることに感謝を述べたい。

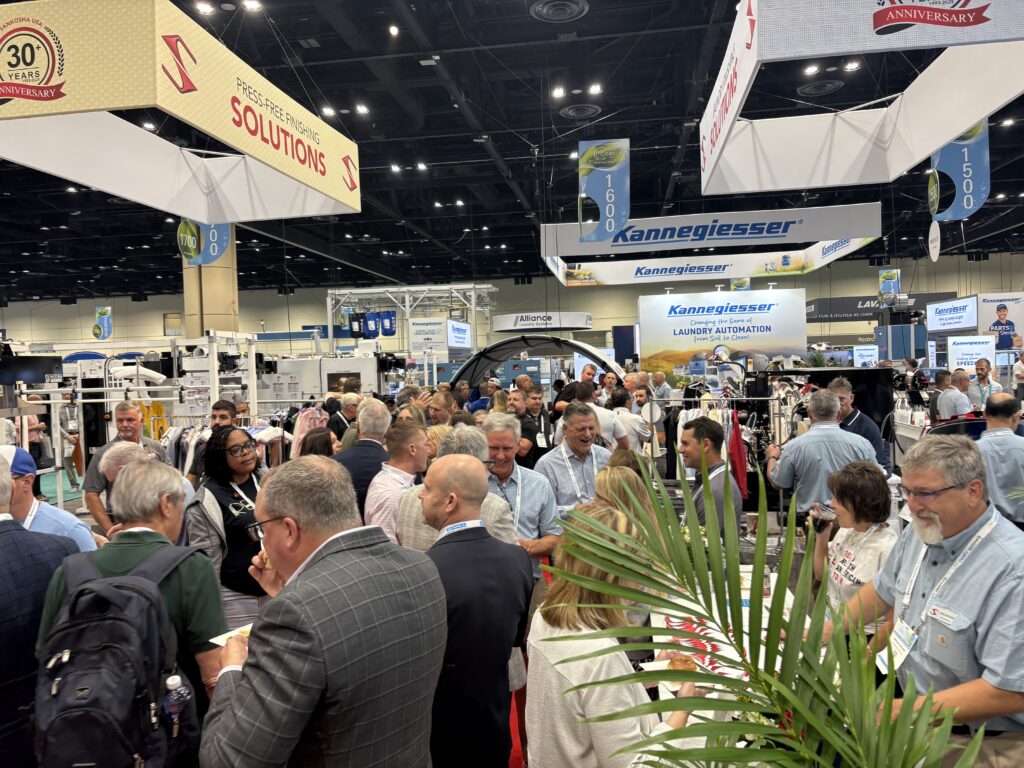

今回の展示会は4日間だが、実際は2日間という認識だ。何故ならばスタートが23日土曜日だからだ。多くの人々は最初の2日間で帰ってしまうだろう、という想定なのだ。故に初日の夜は多くの会社・団体が会合を開くのは必至、故に我々は自社のレセプションをブース内で午後2時から5時までの3時間開くことにしたのだ。予想は的中!多くの人々がSankoshaブースに押し寄せ、用意した食事や飲み物によりごった返した。この状況で商売の話をお客様とゆっくりできるはずもないが、集まった人々は「さすがSankosha!」という気分になっていたようだ。結果として、私も多くの人々とお会いすることができたのでとても楽しい一時になった。

ここで一つ協力してもらったクリーニング店の紹介をしたい。現在はOrlando Cleanersという名前になっているが元々はFirst Class Cleanersというクリーニング店だ。昔から当社のワイシャツ機を中心に使ってくれているお得意様である。社長のJeff Alexsanderとも旧知の中である。今回は東洗(TOSEN:Japanese company)が組んだツアーの顧客にこのクリーニング店を紹介することになっていのたで下見を22日に行い、25日に当日のツアーを行った。訪問された皆さんは当日とても興味深そうに工場を見学していた。というのも、単に機械の紹介は面白くない。それよりも知りたいのはビジネスモデルである。工場はその経営方針を形にしたものだ。どうしてこうなっているのか?を紐解いてやったほうが面白い。

さて、このクリーニング店は単価が高い。その割に3500枚から4000枚の処理を毎日行っている。ワイシャツは5ドル、決して安くない。ズボンが12ドルでジャケットは15ドル、コートは21ドルという。さすがにフロリダ州でコートはあまりないと思うがこうなると平均単価は11〜12ドルといえる。ワイシャツの量は50%もないのだ。せいぜい30%程度、となると平均単価は大幅に上がる。これならば営業利益も高いはずだ。ここら辺が日本と大きな違いである。結果として彼らは20%以上の営業利益を目指せる。日本は10%さえも目指せない。同じクリーニング業をやっていてどうしてここまで違うのか?私はいつも旅をしていて思うことだ。日本でそれを成し遂げるのはなかなか難しい。日本人は基本的に金払いが悪い。その割に要求はとても強い。顧客としてはある意味最悪の人種といえる。しかし、その状況下で我が社はなんとか成り立っているわけだから世界では十分に戦える。この日本の逆境を世界では武器にできる、というのが三幸社の強みになっているのだ。ただ、あえて言うならば日本人はもう少しお金を使ったほうが良い。使うためには稼ぐ、そのためにどうやって稼ぐか?をもっと考えたほうがいいと思う。節約は市場を収縮させるだけだ。これがキャッシュフローの原点と私は考えているのだが…。

さて、話を展示会に戻す。今回もノンプレス(Press Free Finisher)の注目はとても高かった。アメリカでは2022年に行われた展示会に続いて2回目の出品となる。しかし、前回はPress Free Finisherとは何?という状況で人々には全く知られていなかった。それが今回は3年の間に多くの顧客にすでに購入してもらい、その人々からの良い噂がどんどん広がり、現在に至っては展示会で一番の注目モデルになっていた。昨年のフランクフルト展示会と上海展示会、一昨年のミラノ展示会と絶えず展示し続けたこともあり、すっかりおなじみの機械になっていた。そして世の中がドライクリーニングから水洗いに変わってきたことも注目の要因になったと考える。脱ドライクリーニングが世界の共通事項になってしまっているのは少々悲しいことだが…。

今回のClean Showで気になったことは以下の通り。

- 会場全体が少し小さくなったこと

- ドライクリーニング関係のブースがとても少なくなったこと

- 中国メーカーの数がとても多くなったこと

この3つであろう。まず1と2については間違いなくドライクリーニング関連の業者が出展しなくなったからである。ドライ機についてはたったの6ブランドしか出展していなかった。仕上げ機ブランドは我が社を入れて8社しか出ていなかった。コロナ前であればドライ機分野だけで15社以上、仕上げ機分野でも20社以上は出ていたのではないか、と思う。多くのメーカーが出展を見合わせる事態になっているのだから業界の縮小を感じるのは当然と言える。

こんな中で3の中国メーカーの出展が著しかった。と言ってもドライクリーニング業界に対してではなくランドリー業界に対してである。連続洗濯機(CBW)や平物のフィーダー、ローラー、フォルダー関連の出展がとても多かった。ただ、中国メーカーといえども製品のレベルが確実に上がってきている。「Made in Chinaだから気にしなくて良い」なんて考えていたらすぐにやられてしまうだろう。中国を侮ってはいけないと思う。

世の中は洋服がますますカジュアルになり、企業はますますユニフォームに頼ることで企業イメージを作ろうとしている。夏は世界中が異常気象を迎えており、それまでのスーツを着用できる環境ではなくなってきている。そんな状況で我々はどうやって生き残っていくのか?メーカーが提案できなければ業界は終わってしまうだろう。まだまだ新しいページは開かれたばかりなのだ。この新しいページを開けた会社のみが残っていく。我々も残れるように頑張るのみだ。この展示会は色々な意味でとても興味深い展示会となった。